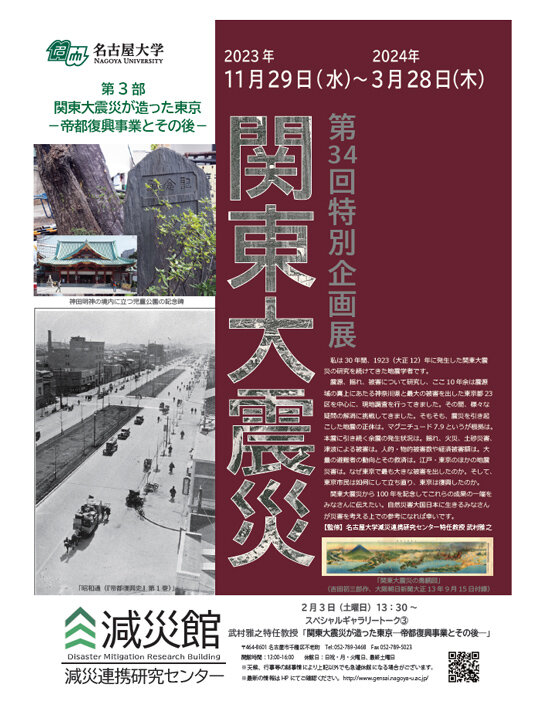

大正12年(1923年)に関東大震災が発生してから、今年(2023年)でちょうど100年。大震災を振り返り、改めて地震や防災について学ぶさまざまなイベントが各地で開かれています。名古屋大学の減災館でも、5月から来年3月まで、3回にわけて、テーマ別に企画展が行われています。企画展の監修者で、関東大震災について30年にわたって調査研究をされている、名古屋大学減災連携研究センター 特任教授の武村 雅之さんにお話をうかがいました。(企画展は終了しています)

関東大震災の震源地は神奈川

関東大震災は1923年9月1日に発生したマグニチュード8クラスの巨大地震によって引き起こされました。首都圏での死者・行方不明は10万5千人以上。東日本大震災の約5倍ですが、当時の日本の人口が今の半分程度であったことを考えると、人口比で見れば10倍の被害だったことになります。また経済被害もGDP(国内総生産)の約37%に達し、これも10倍です。

よく東京の地震と思われがちですが、震源断層は神奈川県から千葉県南部にかけて広がっていました。神奈川県は震源域の真上で、全潰家屋数は東京の3倍近くにのぼります。ところが、死者数も被害額も東京が全体の7割を占めました。東京の被害はほとんどが二次災害と呼べる火災で、しかも震源域から外れたところで大きな被害が出たのは東京だけでした。

東京の被害拡大は街づくりの失敗が原因?

東京都慰霊堂(東京都墨田区)

一言でいえば、東京が火災に弱い街、延焼しやすい街だったからです。これは明治政府の街づくりの失敗だと私は思っています。江戸時代の東京(江戸)は、人口が密集する町人地はわずか3割でした。明治維新になって、残りの武家地や寺社地を国有地化したのですが、富国強兵を目指すあまり都市の基盤整備をすっかり忘れ、地盤の悪い江東地域に続々と工場建設を誘致してしまいました。そうして満足な道路もない、公園もないところに、そこで働く人たちの粗末な木造家屋がすき間なくびっしりと建てられることになったんです。ちょうどそこを地震が襲ったのです。

市民ファーストの街づくりを

隅田川に架かる復興橋梁

震災後6年半かけて「帝都復興事業」が行われました。耐震・耐火はもちろんですが、国民皆合意のもと、「公共性を第一に首都として恥ずかしくない品格のある街にする」という目標を掲げての事業でした。焼け跡全域で土地区画整理が行われ、都心部の主要な道路、例えば昭和通りや靖国通りなど、ほぼ全てがこの時に造られました。お金が足りず地下鉄までは作ることができませんでしたが、「将来、必ず必要になる」と、主な道路で建設に必要な27m以上の幅員を確保。そのおかげで、戦後、多くの地下鉄をスムーズに作ることができたのです。

橋梁も震災時に大量の人が亡くなったことを踏まえて、耐震耐火構造を徹底するほか、空の眺望を妨げないなど美観にまで配慮して、新たに400橋がかけられました。現在、隅田川にかかる見事な橋は、全て帝都復興事業によるものです。この他にも、国が隅田、錦糸、浜町の3大公園を、東京市が52の復興小公園と117の復興小学校を建てました。いずれも地域のシンボルにもなる素晴らしいものでした。効率性と経済性を優先させる現代の再開発とはかなり違いますよね。

私は街づくりには、市民の住み易さを最優先に考えることが重要だと思っています。市民が誇りに思えるまちだからこそ、みんなで街を守ろうとするし、そこに共助の心も育まれ、防災意識の向上も望めるのです。関東大震災から100年の今こそ帝都復興事業に学び、企業のお金儲けではない「市民ファーストの街づくり」を考えてもらいたいと思います。

名古屋大学減災連携研究センター 特任教授 武村 雅之さん

この取り組みのSDGsを知ろう

「すぐわかるSDGs」では、SDGsの17の目標をイラスト付きで分かりやすく解説しています。気になるゴールを押すと、目標の解説を1分程度で読むことができます。この記事に登場したSDGsを見てみましょう。

Brother presents Music Earth

今、世界では温暖化、貧困、格差社会…様々な地球規模の課題があります。

これからの「地球」の為に、今、私たちにできる事は一体何なのでしょうか?

毎週月曜 19:30 -19:55

FM AICHIにて放送中